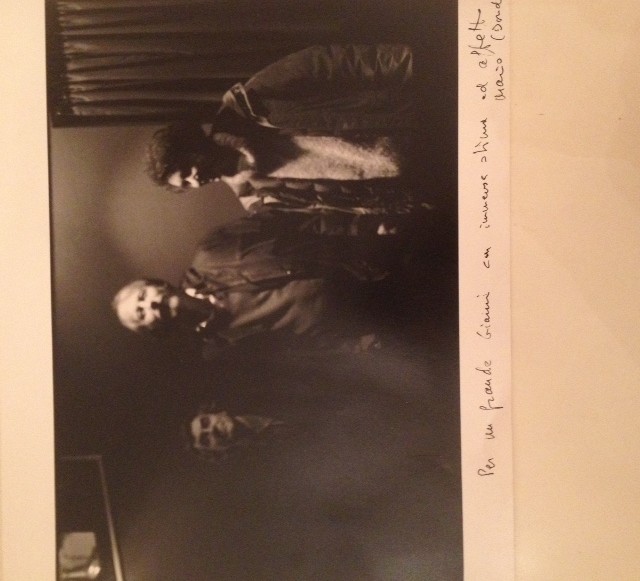

Lo sguardo di Mario Dondero

Mario, ci mancherà lo sguardo della tua macchina fotografica, ma soprattutto quello dei tuoi occhi.

(Gb)

I trastulli di Mario Dondero

Una vecchia intervista di Malcom Pagani

Sarà per attitudine: “Mentre i miei compagni di un tempo erano impegnati a far quattrini con la stampa illustrata parigina io mi trastullavo con l’illusione della fotografia d’impegno” o per memoria storica dei morsi milanesi: “Alla pensione Solferino gestita da Maria Tedeschi si pagava senza deroghe ogni 30 del mese, non avevamo una lira in tasca, mangiavamo insalate”, ma il signor Dondero ha ancora fame. Porta una piccola borsa sulle spalle, una tracolla di cuoio al collo e con una Leica poco più grande di una mano, indossa leggero il mestiere che iniziò senza particolare convinzione più di sessanta anni fa.

Tra interni di famiglia pasoliniani, diluvi sotto cui fissare un anomalo George Best in cravatta o atmosfere cittadine in cui mettere in posa Roland Barthes, Picasso o Samuel Beckett, Dondero non ha mai aspettato Godot. È partito. È tornato. Ha fatto la guerra. L’ha vista. Ha impresso la storia e vinto premi in serie, ma per anni non ha accettato di promuovere mostre a suo nome: “Mi opprimeva l’idea di dover dare per certa la mia presenza. ‘Se sarò lì per gloriarmi’ – pensavo – ‘le cose accadranno sicuramente altrove’”.

Oggi Dondero vive in pace. Si diverte. Scatta quando ha voglia. Chiede sempre permesso: “In certi tram lenti che quelli nati nel 1928 hanno avuto la fortuna di vedere, nelle facce dei viaggiatori, c’era il cinema. Avrei fotografato senza sosta, ma farlo clandestinamente mi pareva osceno” e con la cresta bianca e il volto da noir francese avvicina il letterato o la barista con l’equanime formula che chiama “curiosità”. Un mezzo inchino, un sorriso, e a tutti porge – con l’eleganza formale che ammaliò Gianni Berengo Gardin: “Voglio imitarlo, anche nel vestire” – la stessa domanda di ieri: “Scusi, posso farle una foto?”. Occasionale musa riottosa, sorridente, infine conquistata.

Le hanno detto sempre di sì?

È difficile che si sottraggano. Io non insisto mai. Le persone le guardo con simpatia. Parto da un pregiudizio positivo. L’ho sempre fatto e forse gli altri lo avvertono. Se ne accorgono.

Mario Dondero ritratto da Elisa Dondero

E quindi si fanno fotografare.

Ma è un’apertura reciproca. Non ho mai fotografato qualcuno che mi stesse antipatico. È una questione epidermica. Un’eredità della carica vitale degli inizi. All’epoca dei nostri vent’anni eravamo tenuti in piedi da un’autostima che rivista oggi forse è eccessiva.

Ha paura del consenso?

Temo l’eccessiva benevolenza e l’ingannevole rifrazione dell’età. Il passato sembra sempre migliore di quel che è, ma anche se gli indicatori economici virano al peggio, le ingiustizie abbondano e si percepisce una certa tristezza, a me il mio simile continua a piacere molto. Sarei felice di vedere gente meno depressa. Pur poveri, da ragazzi noi credevamo in noi stessi. Pensavamo persino di poter essere utili agli altri.

Lei negli anni ’50 era a Milano.

A Milano, prima di riscoprirmi apolide sulla rotta tra Genova e la Lombardia, ero nato. Poi i miei si separarono e io archiviai il dispiacere per riscoprirmi smanioso padrone di due realtà cittadine. Andavo. Venivo. Da un lato avevo il mare e la gente del porto che per umanità ho sempre amato, dall’altro la Brera del Bar Jamaica, la nostra università alternativa. Pittori, fotografi, scrittori, perdigiorno, madonnari ed espedienti di arte varia nell’Italia che usciva dal grigiore della Guerra.

Guerra che lei aveva visto, giovanissimo, con i Partigiani.

In Val D’Ossola, a sedici anni. Respirando la paura e la solidarietà. Mi salvai per un soffio. La guerra costringeva a pensare e la Milano degli anni ’50 a essere creativi. Al Jamaica erano passati Quasimodo e Buzzati, tendere al coraggio ci veniva naturale.

Lei alla pensione Solferino divideva la camera con Ugo Mulas.

Facevamo una vita faticosissima, delirante, con orari folli, poesia e incontri improbabili. Ugo lo avevo conosciuto ai giardini dello zoo. Eravamo entrambi vagabondi. Senza méta e senza niente di meglio da fare, ci mettemmo a conversare. Mulas veniva dal bresciano e aveva una sensibilità straordinaria. Milano gli pareva enorme. Facemmo amicizia. Un’amicizia vera: “dividiamo la stanza” mi disse. E io non esitai.

Ricambiò indirizzandolo verso la carriera fotografica.

Non ho mai avuto l’idea dell’amicizia come terreno di scambio, ma Ugo vagheggiava la carriera poetica ed essendogli l’idea della fotografia lontanissima, mi permisi di suggerirgli l’ipotesi. Ci eravamo appena licenziati. Lui da Deltafoto, io da Le Ore. In quel piccolo gruppo di giornalisti o di annoiatissimi venditori a rate di libri Einaudi che sognavano di fare i fotografi c’erano nomi che mi seguirono durante le successive peregrinazioni parigine e si sarebbero poi affermati a iniziare proprio da Mulas.

Prima di diventarne il fotografo ufficiale, Mulas con lei scoprì la Biennale.

Era il ’54. Partimmo per Venezia con due macchine fotografiche forse nostre, forse rimediate chissà come. Faceva un freddo polare, c’era una luce magnifica e a Piazza San Marco, appena arrivati, vedemmo Ungaretti. Scattammo. Le nostre prime foto a quattro mani.

Alla Pensione Solferino dormivano altri protagonisti di quel mondo.

Mi ricordo il Carlone de La vita agra di Luciano Bianciardi, Carlo Bavagnoli, che ci parlava di Life e dell’America e poi a scattare per Life, per quasi dieci anni, finì davvero. Era una città interessantissima, Milano. Perfetta per uno come me che prima di scoprire l’austerità del mestiere, nella fotografia vedeva soprattutto un modo per gabbare lo santo.

L’obbiettivo era questo?

Non c’è dubbio. Ancora oggi mi sembra di aver lavorato solo pochi mesi nella vita. Quelli in conceria. Un odore insopportabile. Appena salivo su un mezzo pubblico si aprivano le onde. La gente se la dava a gambe. Il giornalismo naturalmente era tutta un’altra storia, una storia più comoda, ma io ero e sono sempre stato pigro.

A contare i chilometri percorsi non si direbbe.

Dico sul serio. Mi è sempre piaciuto dormire, godermela, non inseguire nessuno. Se nella vita fossi stato meno pigro, avrei potevo fare mille altre cose. Il giornalismo scritto, ci avevo anche provato, non era tra quelle mille. Cercare le notizie, documentarsi, tentare di sapere in precedenza quello che qualsiasi scatto ti restituisce nella sua immediatezza mi sembrò subito un affare complicato. Un amico mi suggerì la strada della foto, appresi alla buona qualche rudimento e mi trovai con gli altri omologhi a cercare di vendere i miei servizi.

Una giungla?

Una giungla. Andavi con le foto in redazione e conducevi trattative in tempo reale. Sono stato sempre fortunato. Ho convinto i miei committenti a mandarmi dove mi spingeva la curiosità. E la curiosità abbatteva ogni freno inibitorio, ogni considerazione sulla sicurezza, ogni vigliaccheria. Diventava un altro tipo di esperienza. Del primo servizio, durante la rivolta al Manicomio criminale di Reggio Emilia, mi ricordo ancora i rumori.

E i committenti erano sempre d’accordo sulle sue preferenze?

Li sceglievo con cura. Se cambiava un direttore e quel direttore non mi garbava, socchiudevo la porta e senza piazzate andavo altrove. Diversamente non sapevo fare e non ho mai imparato a fare. Se gli altri hanno le ville al mare e io no, non mi lamento. Me la sono voluta. Me la sono cercata. Poi mi rimangono comunque le chiavi del castello di Sorci. Alberto Barelli, un gentiluomo, mi ospita nella sua sontuosa cucina senza pretendere nulla. Sono soddisfazioni.

La pellicola muore, ma lei è rimasto affezionato alla macchina fotografica dei suoi inizi.

Non ho mai avuto bisogno di imparare altro. La mia conoscenza tecnica in campo fotografico è largamente sufficiente a soddisfare le mie necessità. Del banco ottico o degli obbiettivi sofisticati che alterano l’immagine per abbellirla non me ne faccio nulla. L’estetica per l’estetica mi ripugna. Il leziosimo mi insospettisce. Mi fa pensare, parlo ad esempio della foto bellica, che spesso l’estetica sia usata per non raccontare il vero. Sono perché la verità non sia tradotta, sono per la semplicità-semplicità. Per il vero-vero. Nelle foto. E nella vita.

È stato sempre sincero?

La vita è anche un insieme di doveri. Famiglia, figli, responsabilità. Ho fatto del mio meglio. Magari non sono stato brillantissimo. C’è stato un tempo in cui le disavventure sentimentali erano l’inconsapevole motore del lavoro. Un anno lasciai Milano con il cuore scosso per una storia d’amore naufragata e me ne andai in Versilia per fotografare un qualunque giorno d’estate degli italiani in vacanza. Rimasi tre mesi. C’erano Bruno Martino, João Gilberto, un pezzo dell’Italia gaudente e in trasformazione di cui Il Sorpasso accennava alcuni tratti.

Una prigione involontaria?

Una malìa. A volte con la macchina fotografica in mano senti un suono immaginario e ti fermi nel posto in cui sei perché quello che osservi non esaurisce il suo stimolo. Nel prolungare la sosta in Versilia fu fondamentale leggere un libro di Mario Tobino e la sensazione che probabilmente, in quella gita inattesa, si celava anche qualcosa di terapeutico. Tutta quella gente in fila verso i lettini, il sole, le angurie. L’allegria degli altri mi faceva bene. Se sei molto interessato agli altri, sei molto meno preoccupato di te stesso. Meno nevrotico. Meno ansioso.

E osservando le cabine l’ansia svaniva?

Ma una cabina non è mai soltanto una cabina. Dietro ci sono sempre uomini, donne, respiri, sorrisi, pianti. In una bella foto c’è una casualità che lambisce l’eterno.

Dietro la porta di Luciano Bianciardi che storia c’era?

La storia di un senso di colpa che divide esattamente in due la sua esistenza. Il giovane Bianciardi che conobbi quando faceva il bibliotecario a Ribolla o il Luciano alla ricerca di un letto a cui consigliai la pensione Solferino non è sicuramente la stessa persona che incontrai in uno dei tanti ritorni da Parigi, quando era già uno scrittore famoso assediato dagli ammiratori, dai fantasmi dell’alcool, dei rimpianti e dell’infelicità. Ai tempi del Jamaica giocavamo insieme fino a tarda notte. Tiravamo monete da dieci lire contro la parete nel tentativo di avvicinarle il più possibile al muro e provavamo a vincercele reciprocamente.

Nessun punto in comune tra i due Bianciardi?

Tra i due passava la distanza che c’è tra il giorno e la notte. Il primo Luciano era simpaticissimo. Solare. Lasciare la famiglia e la vita antica per l’avventura milanese e per Maria Iatosti, fu un trauma esistenziale dal quale Bianciardi non si riprese mai.

La sua vita anarchica, raccontata in uno splendido libro di Pino Corrias, non fu felice.

Fu tormentata e tragica, come capita ai grandi artisti. Una vita simile a quella di Pasolini.

Lei lo conobbe bene e lo fotografò spesso.

A Roma ero vicino di casa di Laura Betti. Pier Paolo la andava a trovare e Laura metteva sul fuoco dei risottini deliziosi. Mi univo al gruppo e si parlava per ore. Pier Paolo era timido, ma di me si fidava. Giocammo a pallone un paio di volte e lo fotografai con sua madre nella casa dell’Eur, frequentando il set de La ricotta e scattando in moviola, mentre lavorava al montaggio de La Rabbia.

Il progetto non gli piaceva, soffriva, il dualismo con Guareschi, surrettiziamente messo in piedi dal produttore del film per ragioni che oggi si direbbero di puro marketing, lo disturbava. Guareschi lavorava nella saletta a fianco. I due si ignoravano reciprocamente. Quando Pier Paolo morì all’Idroscalo ero in Francia. Giocavo a ping pong. Rimasi con le braccia in aria, a mezz’asta, immobile, quasi come Manfredi e Stefania Sandrelli in C’eravamo tanto amati.

A lei Laura Betti preparava risotti, ad altri riservava veleno.

Ma le testimonianze retrospettive fanno quest’effetto, sono fallaci e anche se finiscono per formare la reputazione di una persona e sembrano più articolate, raccontano in fondo molto meno di una fotografia. Laura Betti era così. La blandivano teorie di fedeli ammiratori e la denigravano integralmente torme di detrattori. Poteva effettivamente prendersela con chiunque senza ragioni apparenti o essere soave. Se le stavi cordialmente antipatico, eri finito. Urlava, strepitava, metteva paura. Con me era adorabile, quasi filiale. In ogni caso aveva un talento immenso. Alcune canzoni da lei interpretate con testi di Fortini e Calvino sono sublimi. Da Cesaretto, quando le notti erano magiche, c’era anche lei.

Cesaretto, trattoria romana in Via della Croce.

E no. Molto di più. Un cenacolo intellettuale, una cucina democratica in cui trovavi il Re di Svezia, l’operaio e il regista decorato. Con Luciano Guerra, il proprietario dell’antica fiaschetteria Beltramme poi diventata Cesaretto, sedersi era una gioia. Si pagava solo quando si poteva ed era al bancone che Flaiano, Parise e Moravia srotolavano le loro storie. A parte qualche raro scatto per far contento Luciano, da Cesaretto non ho mai fotografato. Immortalare un soggetto con la bocca piena mi pareva ineducato, poco deontologico, un poco riprovevole. Un po’ come parlare di me stesso.

Lo fanno un bel libro appena uscito, Lo scatto umano scritto con Emanuele Giordana per Laterza e un film sulla sua vita. Tra narrazione e immagini si passa da Robert Capa a Panagulis.

A Marco Cruciani, il regista del film, ho offerto mesi di sincero scetticismo. Mi sembrava un ladro intento a rubarmi la vita. In realtà raccontarmi in un libro e davanti a una telecamera è stato utile e mi ha permesso di conoscermi meglio di quanto mi conosca davvero. Di rivedere volti, ragioni e motivazioni passate. Capa è stato un assoluto punto di riferimento ideale e lavorativo e di Panagulis, condannato a morte due volte in un solo giorno dal regime dei Colonnelli, non ho dimenticato la testa china persa in un quadro di follia. Nell’aula del tribunale militare greco c’era un mare di gente eccitata.

La Leica non faceva rumore e così scattai. Da lontano, con la coda dell’occhio, vidi avanzare lentamente un gendarme. Veniva verso di me, non c’erano dubbi. Così tolsi rapidamente il rullino dalla macchina e lo passai a Camilla Cederna. Quando la guardia si presentò davanti a me gli aprii la Leica senza aspettare ordini. Con il fiato in gola, gli diedi un rullino vergine.

Almeno un rimpianto, Dondero. Magari una mancata foto.

Il mio vero rimpianto è Zeman. Non l’ho mai fotografato, ma ne sarei felice. Ha un profilo unico, è un filosofo, un vecchio saggio. Potrebbe essere un attore del miglior cinema impegnato della vecchia Cecoslovacchia o un condottiero alla testa di una battaglia giusta. Lo trovo meraviglioso.

L’allenatore potrebbe concederle lo spazio che le negò Chagall.

Era molto anziano Chagall, molto malato. Mi presentai al suo cospetto intimidito. Mi chiese un tesserino giornalistico e io che non parlavo neanche un buon francese, annaspai. Rinunciai. Lo liberai dalla mia presenza. Anche saperlo fare al momento giusto è un dono.

Imparare il francese le servì nel frastagliato mappamondo africano. Nel libro di Giordana racconta del carcere in Guinea.

Ci presero per inflitrati portoghesi, per mercenari al soldo della controrivoluzione. Mi interrogarono a lungo e mi sbatterono in una cella fetida per due giorni. Tutto sommato mi è andata molto bene.

Ha visto tutto. Ha conosciuto tutto. Che ambizione le è rimasta?

Quella di centellinare il tempo, trattarlo con dolcezza, ingannarlo e assaporarlo come fosse un bicchiere di Pastis all’ombra di un platano in Provenza.

Maria Callas e Luchino Visconti

Consiglio di lettura: Mario Dondero, fotografo naturale, di Marco Belpoliti (doppiozero.com): http://www.doppiozero.com/materiali/clic/mario-dondero-fotografo-naturale